| Информационная система |  |

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

И КОТЕЛЬНЫХ

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВА ГАЗООБРАЗНОГО

ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕМОГО

НА ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РД 153-34.1-11.320-00

Москва 2002

1 РАЗРАБОТАН АООТ «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» (АООТ «ВТИ»)

РАЗРАБОТЧИК В.Н. Сухова

2 УТВЕРЖДЕН Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 29.12.2000 г.

Первый заместитель начальника А.П. Ливинский

3 ВЗАМЕН РД 34.11.320-87, периодичность проверки - 5 лет

Ключевые слова: природный газ, теплота сгорания, плотность, влажность, калориметры, плотномеры, гигрометры, погрешность измерения

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

|

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ |

РД 153-34.1-11.320-00 |

Срок действия установлен

с 2001-09-01

до 2011-09-01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ устанавливает методики выполнения измерений (МВИ) показателей качества природного газа и аналогичных ему газовых смесей, а именно:

- теплоты (энергии) сгорания методом бомбовой калориметрии по ГОСТ 10062 или газовыми калориметрами непрерывного действия;

- плотности по ГОСТ 17310 или автоматическими плотномерами;

- влажности адсорбционным методом по РД 34.09.114 или лабораторными и промышленными гигрометрами.

Данные МВИ могут применяться при выполнении текущих и контрольных измерений качества газообразного топлива, поступающего на ТЭС.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Границы предельной суммарной погрешности, определяемые пределами допускаемого значения абсолютной и относительной погрешности измерений, составляют:

- для теплоты сгорания (ТС) в калориметрической бомбе по ГОСТ 10062 при доверительной вероятности Р = 0,95:

- для высшей ТС - не более 0,5 %, для низшей ТС - не более 0,6 %;

- для низшей ТС калориметрическими методами дискретного сжигания в газовой горелке калориметра и непрерывного сжигания газа в проточном газовом калориметре при постоянном давлении при доверительной вероятности Р = 0,95 - не более ±0,8 %;

- для плотности пикнометрическим методом по ГОСТ 17310 при доверительной вероятности 0,95 - не более ±0,004 кг/м3, а в автоматических плотномерах - не более ±0,8 %;

- для влажности газа абсорбционным методом по РД 34.09.114 (приложение 5) при доверительной вероятности Р = 0,95 - не более ±0,3 г/м3;

- для влажности газа допускаемая абсолютная погрешность гигрометров, выражающая концентрацию паров воды через температуру точки росы, в диапазоне значений точки росы от минус 80 °С до минус 20 °С должна быть не более ±2 °С точки росы и в диапазоне значений точки росы от минус 20 °С до плюс 20 °С должна быть не более ±3,0 °С точки росы при доверительной вероятности Р = 0,95.

3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ

При выполнении измерений теплоты сгорания, плотности и влажности применяют средства измерений и другие технические средства, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

|

Порядковый номер и наименование средства измерений, технического средства |

Обозначение стандарта ТУ и типа средства измерений либо его метрологические характеристики, или ссылка на чертеж или приложение |

Измеряемая величина |

||

|

теплота сгорания |

плотность |

влажность |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 Калориметрическая установка с калориметрической бомбой типа В-08, В-09, В-08МА или другая установка изопериболического или адиабатического типа, обеспечивающая получение суммарной погрешности измерения в пределах установленной нормы предельной относительной суммарной погрешности |

ТУ 25-11-1426 |

Да |

- |

- |

|

2 Калориметрические термометры стеклянные ртутные постоянного или переменного наполнения (метастатические) |

Диапазон показаний шкалы постоянного наполнения в диапазоне 4 °С по ГОСТ 13646, основной шкалы переменного наполнения 0 ¸ 5 °С. Цена деления шкалы постоянного наполнения и основной шкалы переменного наполнения 0,01 °С |

Температура в сосуде |

- |

- |

|

3 Оптическое устройство для отсчета показаний калориметрического термометра (например, короткофокусная зрительная труба с кратностью увеличения 6 - 9 раз и фокусным расстоянием от 0,5 до 1,0 м) |

Погрешность отсчета не более 0,002 °С |

Отсчет подъема температуры |

- |

- |

|

4 Термометры сопротивления платиновые ТСП или любой прибор для измерения температуры с метрологическими характеристиками, не хуже |

Тип ТСП, класс К-П, диапазон измеряемых температур (-50 ... +150) °С, сопротивление 10 Ом (градуировка 20). Погрешность измерения не более 0,002 °С |

Температура в сосуде |

- |

- |

|

5 Регистратор с цифровым отсчетом |

Предел изменения температуры не менее 2,5 °С. Предел допускаемой погрешности в диапазоне от 000 до 8000 мВ не более ±6 мВ |

Регистрация температуры в сосуде |

- |

- |

|

6 Термометр ртутный лабораторный |

Предел измерения от 0 до 100 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498 |

Температура в оболочке |

Температура газа и воздуха |

Температура газа |

|

7 Весы лабораторные общего назначения |

Наибольший предел взвешивания 500 и 1000 г с погрешностью не более 0,01 г по ГОСТ 24104 |

- |

Масса пикнометра с водой |

- |

|

8 Весы лабораторные общего назначения |

Наибольший предел взвешивания 5 кг с погрешностью не более 0,1 г по ГОСТ 24104 |

Масса бомбы с водой |

- |

- |

|

9 Весы лабораторные общего назначения |

Наибольший предел взвешивания 10 кг с погрешностью не более 0,5 г по ГОСТ 24104 |

Масса сосуда с бомбой |

- |

- |

|

10 Весы лабораторные общего назначения |

Наибольший предел взвешивания до 200 г с погрешностью взвешивания не более ±0,0001 г по ГОСТ 24104 |

Масса навески бензойной кислоты, запальной проволоки, хлопчатобумажной нити |

Масса пикнометра с газом и воздухом |

Масса поглотительных трубок |

|

11 Барометр ртутный чашечный или барометр-анероид |

БАММ-1, М-67 или другие с погрешностью измерения ±0,013 кПа |

Атмосферное давление |

||

|

12 Редуктор кислородный с манометрами |

Манометр высокого давления на 24,5 - 29,4 МПа. Манометр низкого давления на 2,9 - 3,4 МПа с предельным давлением 4,9 - 6,9 МПа. Манометр на 1,0 - 1,5 МПа |

Давление в баллоне и бомбе |

- |

- |

|

13 Микрокомпрессор |

Тип ВК-1, МК-Л2 или другие, обеспечивающие подачу воздуха, не загрязненного примесями масла, газов, пыли |

- |

- |

- |

|

14 Счетчик газовый |

Тип ГСБ-400, вместимостью 2 - 5 дм3. Цена деления 0,02 дм3, не ниже 1-го класса точности или другие средства измерений с метрологическими характеристиками, не хуже |

- |

Объем газа |

Объем газа |

|

Тип СНОЛ с номинальной рабочей температурой 900 °С по ТУ 16-531-607 или ПМ-8 по ТУ 79 РСФСР 337, или другие с точностью регулирования ±10 °С |

||||

|

16 Пикнометры стеклянные газовые |

Тип ПГ номинальной вместимостью 100 или 200 см3 по ГОСТ 22524 |

- |

Объем газа и воздуха |

- |

|

17 Проволока для запала: |

||||

|

константановая неизолированная мягкая |

Диаметр 0,1 - 0,15 мм, удельная теплота сгорания 3,14 МДж/кг по ГОСТ 5307 |

Да |

- |

- |

|

медная круглая электротехническая |

Диаметр 0,1 - 0,15 мм, марка ММ, удельная теплота сгорания 2,51 МДж/кг по ТУ 16.К71 |

Да |

- |

- |

|

железная или стальная |

Диаметр 0,1 - 0,2 мм, удельная теплота сгорания соответственно 7,5 и 6,69 МДж/кг |

Да |

- |

- |

|

18 Трубки стеклянные |

Тип ТХ-U-2 (или) 3 150 (или) 200 по ГОСТ 25336 |

- |

Увеличение массы трубки |

|

|

19 Склянка с тубусом |

Вместимостью 2 - 5 дм3, вместимостью 10 - 20 дм3 по ГОСТ 25336 |

- |

- |

|

|

20 Образцовая мера - рабочий эталон 1-го разряда |

Бензойная кислота К-3 (ГСО 5504) по ТУ 50 791-91. Номинальное значение удельной энергии сгорания 26454 кДж/кг при взвешивании в воздухе при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа. Доверительные границы относительной погрешности не более 0,02 % |

Подъем температуры |

- |

- |

|

21 Перхлорат магния безводный, ангидрон |

ТУ 6-09-3880 с размером зерен 2 - 5 мм или другие поглотители влаги, не реагирующие с отдельными компонентами газа и не обладающие по отношению к ним абсорбционной способностью |

- |

||

|

22 Раствор хлористого натрия в дистиллированной воде (22 %-ный) |

- |

- |

||

|

23 Автоматические калориметры типа КСНГ-05, Райнеке (модель 66), калориметры дискретного сжигания газа в газовой горелке и другие, поверяемые и градуируемые с помощью аттестованных по теплоте сгорания газовых смесей |

Предел относительной суммарной погрешности ±0,8 % |

Да |

- |

- |

|

24 Автоматические плотномеры типа «Гадилит» и др. |

Предел относительной суммарной погрешности ±1,0 % |

- |

Да |

- |

|

25 Лабораторные и промышленные гигрометры, например модели: КОНГ-Прима-2, MODEL 241 фирмы «Bolar Westen Research» (Канада), System 280 фирмы «Panametrics» (Ирландия, США) и т.п. |

Допускаемая абсолютная погрешность измерения влажности в диапазоне значений точки росы от минус 80 °С до минус 20 °С должна быть не более ±2 °С точки росы и в диапазоне значений точки росы от минус 20 °С до плюс 20 °С - не более ±3,0 °С точки росы при доверительной вероятности Р = 0,95. Норма предельной относительной суммарной погрешности в диапазоне 0 - 100 % - не более ±3,0 % при доверительной вероятности Р = 0,95. |

- |

- |

Да |

4 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Методы измерения теплоты сгорания

4.1.1 Измерение теплоты сгорания природного газа по ГОСТ 10062 выполняют в изопериболическом калориметре методом дискретного сжигания определенного объема газа в калориметрической бомбе при постоянном объеме в среде сжатого кислорода и измерении количества тепла, выделившегося при сгорании газа, вспомогательных веществ, а также при образовании водных растворов азотной и серной кислот в условиях испытания, способом измерения подъема температуры.

Сущность метода (по МИ 2096) заключается в проведении градуировки калориметра с целью определения его энергетического эквивалента (эффективной теплоемкости) путем сжигания навески образцового вещества (бензойной кислоты) на той же аппаратуре и с теми же реактивами и материалами, что и при определении теплоты сгорания газа.

4.1.2 Повышение температуры может быть измерено калориметрическим термометром постоянного наполнения, метастатическим термометром переменного наполнения или платиновыми термометрами сопротивления.

Измерение температуры платиновыми термометрами проводят с помощью измерительной системы, состоящей из двух платиновых термометров-датчиков, соединенных с измерительным блоком и цифровым вольтметром.

Сигнал от платиновых термометров сопротивления, помещенных в калориметр, усиливается измерительным блоком и передается на вольтметр с цифровым отсчетом.

Исходной температуре воды в калориметрическом сосуде (25 ± 0,2) °С соответствует показание цифрового вольтметра, равное (0,8 ± 0,2) В.

4.1.3 Измерение теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом основано на дискретном сжигании газа в газовой горелке калориметра или непрерывном сжигании газа в проточном газовом калориметре при постоянном давлении и отводе тепла с помощью жидких или газообразных теплоносителей, по повышению температуры которых судят о теплоте сгорания.

4.2 Методы измерения плотности

4.2.1 Измерение плотности природного газа по ГОСТ 17310 выполняют взвешиванием стеклянного пикнометра последовательно с осушенным воздухом и осушенным газом при одинаковых температуре и давлении.

4.2.2 Непрерывное измерение плотности автоматическим плотномером «Гадилит» основано на непрерывном измерении разности статического давления двух одинаковых по высоте столбов испытуемого и контрольного газа - воздуха. Результаты непрерывно записываются самописцем в кг/м3 с приведением измеряемого значения к температуре 20 °С и давлению 101,325 кПа.

4.3 Методы измерения влажности

4.3.1 Измерение влажности по РД 34.09.114 основано на пропускании определенного количества газа через трубки с поглотителями влаги и определении количества поглощенной влаги по увеличению массы поглотителя.

4.3.2 Лабораторные и промышленные гигрометры измеряют изменение электрической емкости измерительного элемента с влагочувствительным слоем в зависимости от влажности окружающей среды или могут быть основаны и на других принципах измерения.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении измерений теплоты сгорания, плотности и влажности природного газа соблюдают требования, изложенные в нормативных документах:

1) РД-34.03.201 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

2) ПБ 12-245 «Правила безопасности в газовом хозяйстве»

3) ПБ 10-115 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». (С изменениями и дополнениями).

4) МИ 2096 «ГСИ. Калориметры сжигания с бомбой (жидкостные). Методика поверки».

5) ОСТ 51.40 «Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы».

6) ГОСТ 12.1.019 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

7) ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

8) ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электрические. Общие требования безопасности».

9) ГОСТ 12.1.007 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

К выполнению измерений теплоты сгорания, плотности, влажности и обработке их результатов допускают лиц, ознакомившихся с инструкцией по эксплуатации средства измерения, вспомогательных устройств и прошедших обучение работе на калориметрах, плотномерах, гигрометрах.

7 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОТБОРА ПРОБ

7.1 Смесь природных и попутных газов с искусственными при использовании калориметрической бомбы должна содержать горючих газов не менее 70 % и иметь низшую теплоту сгорания смеси не менее 27210 кДж/м3.

7.2 Газы и газовые смеси при измерении плотности не должны изменять своего состава в условиях опыта, а газы, насыщенные влагой, не должны иметь температуру, превышающую 40 °С.

7.3 Газы и газовые смеси при измерении влажности не должны содержать углеводороды в жидкой фазе и механических примесей более 0,001 г/м3.

- низшей теплоты сгорания природного газа и газовых смесей в калориметрической бомбе от 27210 до 40000 кДж/м3;

- низшей теплоты сгорания природного газа и газовых смесей в газовых калориметрах от 20000 до 40000 кДж/м3;

- плотности природного газа на автоматических плотномерах от 0,1 до 2,9 кг/м3;

- относительной влажности на лабораторных и промышленных гигрометрах от 5 до 98 %.

Нижний предел измерения плотности пикнометрическим методом и влажности по РД 34.09.114 ограничен только чувствительностью весов.

7.5 При периодическом контроле лабораторными методами нормы отбора представительных проб газа для измерения теплоты сгорания, плотности и влажности установлены в РД 34.09.114 (п. 4.2).

Нормы отбора проб газа и

частота их анализа приняты при доверительной вероятности Р = 0,95 и возможной

относительной погрешности не более d = ±0,3 % среднемесячных отчетных данных по основному показателю

качества сухого природного газа - низшей теплоте сгорания (![]() ).

).

7.6 При коэффициенте неоднородности газа более 0,8 % отбор большого числа порций в среднюю пробу осуществляют автоматическим отборником.

Цикличность работы отборника устанавливают с расчетом отбора числа порций в среднюю пробу за требуемый период не менее предусмотренного РД 34.09.114 (таблица 3).

Для отборников с переменным объемом порций допускается нарушение пропорциональности порций до ±20 % от коэффициента неоднородности, если оно носит случайный двухсторонний характер. Для отборников с переменным числом порций постоянство отбираемого объема порции должно соблюдаться в пределах ±20 % от коэффициента неоднородности, а частота отбора - с отклонением не более ±3 % от рассчитываемой по расходу.

7.7 При измерении плотности газа пикнометрическим методом пробу отбирают непосредственно в пикнометр способом сухой продувки. Если газопровод удален более чем на 1 км от лабораторного помещения, пробу отбирают по ГОСТ 18917.

Давление в пробоотборной линии должно превышать атмосферное примерно на 10 кПа.

Температура газа в пробоотборных линиях не должна быть ниже температуры в газопроводе. При необходимости пробоотборную линию теплоизолируют или подогревают. Пикнометры должны быть герметичны.

7.8 При измерении влажности газа пробу отбирают, присоединяя измерительную установку непосредственно к источнику анализируемого газа, без промежуточного отбора проб способом продувки.

В пробоотборных линиях не должно быть конденсации паров и их десорбции со стенок.

7.9 При измерении теплоты сгорания в калориметрической бомбе должны быть соблюдены следующие условия:

- изменение температуры окружающего воздуха за время работы калориметра не должно быть более 1 °С в течение 30 мин;

- помещение должно быть защищено от прямого действия солнечных лучей;

- в помещении не должно быть установок, интенсивно излучающих тепло и создающих сильный поток воздуха;

- калориметрический сосуд и оболочка должны быть герметичными для воды;

- калориметрическая бомба должна быть герметичной при давлении газа 2,9 МПа;

- время установления теплового равновесия в калориметрическом сосуде после сжигания топлива не должно превышать 15 мин;

- температура воды в оболочке калориметра при изменении температуры воздуха на 1 °С должна быть постоянной в течение 30 мин с погрешностью ±0,05 °С;

- давление кислорода перед сжиганием должно быть 0,6 ¸ 1,0 МПа (6 ¸ 10 кгс/см2).

7.10 Перечень влияющих на показания средств измерений величин, номинальные значения которых указаны с пределами допускаемых отклонений, приведен в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации средств измерений.

7.11 При непрерывном измерении автоматическими калориметрами, автоматическими плотномерами и гигрометрами газоотборную линию необходимо оборудовать при среднем давлении (49,1 ¸ 196,2 кПа) после ГРП из общего газопровода.

7.12 При измерении теплоты сгорания в калориметрической бомбе должны быть соблюдены следующие условия:

|

температура окружающего воздуха, °С........................................ от 18 до 35 |

|

относительная влажность окружающего воздуха, %.................. от 25 до 95 |

|

атмосферное давление, кПа........................................................... от 93,0 до 104,6 |

Калориметрический сосуд и оболочка должны быть заполнены дистиллированной водой по ГОСТ 6709. Параметры электрического питания:

|

напряжение переменного тока....................................................... 220 (+22 ... -33) В |

|

частота............................................................................................... 50 (+1 ... -1) Гц |

7.13 При автоматическом измерении теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть соблюдены следующие условия.

- рабочие параметры измеряемой среды:

|

давление........................................................................ 0,1 ¸ 4,0 МПа, |

|

температура................................................................... (20 ... +35) °С; |

- параметры воздуха в помещении:

|

температура................................................................... (10 ¸ 35) °С, |

|

относительная влажность............................................ до 90 %. |

Окислителем при горении газообразного топлива должен быть кислород воздуха.

8 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 При подготовке к измерениям теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть выполнены операции, изложенные в ГОСТ 10062 (п. 2) или ГОСТ 27198 (п. 4), ГОСТ 17310 (п. 3), РД 34.09.114 (приложение 5), соответственно.

8.2 При измерениях теплоты сгорания, плотности и влажности должны быть выполнены операции, изложенные в ГОСТ 10062 (п. 3) или ГОСТ 27193 (п. 5), ГОСТ 17310 (п. 4), РД 34.09.114 (приложение 5), соответственно.

9 ОБРАБОТКА (ВЫЧИСЛЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОГРЕШНОСТИ

Обработку результатов измерений теплоты сгорания, плотности и влажности природного газа выполняют приведенными ниже способами:

9.1 Теплота сгорания

За результат измерения теплоты сгорания природного газа в калориметрической бомбе принимают среднее арифметическое двух измерений, проведенных в течение смены. Максимально допустимое расхождение между результатами двух измерений, проведенных в одной и той же лаборатории, одним лаборантом, на одной и той же установке, с использованием одной и той же пробы, не должно превышать 84 кДж/м3 при заданной доверительной вероятности Р = 0,95. При получении расхождений более 84 кДж/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.1.1 Среднее арифметическое

значение теплоты сгорания (![]() ), кДж/м3, вычисляют по

формуле

), кДж/м3, вычисляют по

формуле

где ![]() - сумма двух значений Нi, кДж/м3;

- сумма двух значений Нi, кДж/м3;

n = 2 - число определений.

9.1.2 Вычисление результата

отдельного измерения теплоты сгорания газа в бомбе (![]() ), кДж/м3,

следует выполнять по формуле

), кДж/м3,

следует выполнять по формуле

где С - энергетический эквивалент (эффективная теплоемкость) калориметрической системы, кДж/°С;

Z - средняя цена деления шкалы термометра, указанная в свидетельстве к термометру;

tn, t0 - конечная и начальная температуры главного периода, деления шкалы термометра;

![]() ,

, ![]() - поправка на калибровку

термометра при температурах tn и t0, деления шкалы

термометра (указывается в удостоверении к термометру);

- поправка на калибровку

термометра при температурах tn и t0, деления шкалы

термометра (указывается в удостоверении к термометру);

Dh - поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой в делениях шкалы термометра;

q - удельная теплота сгорания запальной проволоки, кДж/кг;

m - масса сгоревшей проволоки, равная разности масс проволоки до и после сжигания, кг;

Vб - вместимость калориметрической бомбы при температуре tг и давлении p, м3;

F - коэффициент для приведения объема газа при условии опыта к сухому состоянию и стандартным условиям измерения.

Энергетический эквивалент (С - эффективная теплоемкость) калориметрической системы, кДж/°С, вычисляется по формуле

где q1×m1 - количество теплоты, выделившейся при сгорании бензойной кислоты, кДж;

q1 - удельная теплота сгорания бензойной кислоты, кДж/кг;

m1 - масса бензойной кислоты, кг;

q×m - количество теплоты, выделившейся при сгорании запальной проволоки, кДж;

q2×V - количество теплоты, выделившейся при образовании и растворении в воде азотной кислоты, кДж;

q2 - теплота образования 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора азотной кислоты, равная 0,0058 кДж/см3;

V - объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование смыва бомбы, см3.

Поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой в делениях шкалы термометра или показаниях вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра) вычисляется по формуле

где ![]()

и ![]() - средние скорости

измерения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах,

соответственно, за полуминутный промежуток, °С, или выраженные в вольтах:

- средние скорости

измерения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах,

соответственно, за полуминутный промежуток, °С, или выраженные в вольтах:

t¢, t² - начальное показание начального периода и конечное показание конечного периода вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра), в вольтах, пропорциональное начальной и конечной температурам, в °С, соответственно;

t0, tn - начальное и конечное показания вольтметра (при измерении температуры с помощью вольтметра), в вольтах, пропорциональное начальной и конечной температурам главного периода, в °С;

n1 - число измерений главного периода с быстрым повышением температуры (0,3 °С и более) за 0,5 мин;

n2 - то же, с медленным повышением температуры (n2 = n - n1)

n0, n - общее число измерений в начальном и главном периодах соответственно.

Значение n1 устанавливают также по таблице 2 в зависимости от критерия а

![]() (5)

(5)

где ta - температура по истечении 2 мин главного периода.

Таблица 2

|

n1 |

||||

|

|

До |

0,50 |

9 |

|

|

Св. |

0,50 |

² |

0,64 |

8 |

|

² |

0,64 |

² |

0,73 |

7 |

|

² |

0,73 |

² |

0,82 |

6 |

|

² |

0,82 |

² |

0,91 |

5 |

|

² |

0,91 |

² |

0,95 |

4 |

|

² |

0,95 |

|

|

3 |

Вместимость калориметрической бомбы при температуре tг и давлении р, м3, вычисляется по формуле

Vб = Kt(mб - mв)×10-3, (6)

где mб - масса бомбы с дистиллированной водой, кг;

mв - масса бомбы с воздухом, кг;

Kt - коэффициент для перевода массы воды в объем при температуре опыта, его значения приведены в таблице 3

Таблица 3

|

Коэффициент Кt |

Температура воды, °С |

Коэффициент Кt |

|

|

14 |

1,0020 |

26 |

1,0044 |

|

15 |

1,0021 |

27 |

1,0047 |

|

16 |

1,0023 |

28 |

1,0049 |

|

17 |

1,0024 |

29 |

1,0052 |

|

18 |

1,0026 |

30 |

1,0056 |

|

19 |

1,0028 |

31 |

1,0058 |

|

20 |

1,0030 |

32 |

1,0061 |

|

21 |

1,0032 |

33 |

1,0065 |

|

22 |

1,0034 |

34 |

1,0068 |

|

23 |

1,0036 |

35 |

1,0071 |

|

24 |

1,0039 |

36 |

1,0076 |

|

25 |

1,0041 |

37 |

1,0078 |

Коэффициент для приведения объема газа (F) при условии опыта (р, tг) к сухому состоянию и стандартным условиям измерения (температуре Tс = 293 К (20 °С), давлению рс = 101,325 кПа) вычисляют по формуле

где р - барометрическое давление, кПа;

pt - давление насыщенных паров воды при температуре tг, кПа;

tг - температура газа в момент окончания наполнения бомбы, °С;

273 - абсолютная температура, °С;

101,325 - стандартное атмосферное давление, кПа.

9.1.3 Высшую теплоту сгорания

(![]() ) и

низшую теплоту сгорания (

) и

низшую теплоту сгорания (![]() ) вычисляют по ГОСТ

10062 (пп. 4.2, 4.3).

) вычисляют по ГОСТ

10062 (пп. 4.2, 4.3).

9.1.4 Результаты отдельных определений высшей и низшей теплоты сгорания газа округляют до ближайшего значения, кратного 4 кДж/м3. Окончательные результаты округляют до ближайшего значения, кратного 40 кДж/м3.

9.1.5 При использовании

калориметра с регистратором обработка результатов аналогична обработке

результатов измерения температур с помощью ртутных термометров. Поправки на

калибр термометра (![]() ,

, ![]() ) не вводятся. Начальная и конечная

температуры определяются по показаниям цифрового вольтметра. Коэффициент

перевода температуры в °С в диапазоне измерений 0 - 5 В равен 1 °С/В.

) не вводятся. Начальная и конечная

температуры определяются по показаниям цифрового вольтметра. Коэффициент

перевода температуры в °С в диапазоне измерений 0 - 5 В равен 1 °С/В.

9.1.6 Оценку погрешности измерения теплоты сгорания конкретной пробы природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.1.7 Доверительные границы погрешности результата измерения теплоты сгорания природного газа, кДж/м3, вычисляют по формуле

где Dн¢, Dв¢ - нижняя и верхняя границы интервала, кДж/м3;

DH - суммарная абсолютная погрешность измерения теплоты сгорания, кДж/м3;

n = 2 - число определений.

Суммарную абсолютную погрешность измерения DH, кДж/м3, вычисляют расчетным путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения, вспомогательных устройств и материалов, по формуле

![]() (9)

(9)

где ![]() - суммарная относительная погрешность измерения теплоты сгорания в i-ом определении, %;

- суммарная относительная погрешность измерения теплоты сгорания в i-ом определении, %;

![]() - среднее арифметическое значение теплоты сгорания газа в бомбе,

кДж/м3.

- среднее арифметическое значение теплоты сгорания газа в бомбе,

кДж/м3.

Суммарная относительная погрешность измерения теплоты сгорания выражается формулой

где dс = ±0,1 - предел допустимой погрешности измерения энергетического эквивалента (погрешность градуировки), %;

![]() - относительная погрешность измерения исправленного подъема

температуры в опыте, %;

- относительная погрешность измерения исправленного подъема

температуры в опыте, %;

![]() - относительная погрешность измерения вместимости

калориметрической бомбы, %;

- относительная погрешность измерения вместимости

калориметрической бомбы, %;

![]() ,

, ![]() - дополнительные относительные погрешности измерения

энергии сгорания за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления

и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства

измерения, %.

- дополнительные относительные погрешности измерения

энергии сгорания за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления

и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства

измерения, %.

Погрешность результата измерения энергетического эквивалента, %, вычисляется по формуле

где t - коэффициент Стьюдента, который при n = 6 и доверительной вероятности Р = 0,95 равен 2,6;

Ci - i-ый результат измерения;

![]() - среднее арифметическое результатов шести измерений энергетического

эквивалента, кДж/°С;

- среднее арифметическое результатов шести измерений энергетического

эквивалента, кДж/°С;

(12)

(12)

n - число определений;

![]() - сумма шести

значений Сi.

- сумма шести

значений Сi.

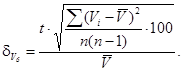

Погрешность результата измерения вместимости калориметрической бомбы, %, вычисляется по формуле

(13)

(13)

где Vi - i-ый результат измерения;

![]() - среднее арифметическое результатов шести измерений

вместимости бомбы, м3.

- среднее арифметическое результатов шести измерений

вместимости бомбы, м3.

![]() (14)

(14)

(![]() - сумма шести значений Vбi).

- сумма шести значений Vбi).

Относительная погрешность ![]() не должна

превышать ±0,1 %.

не должна

превышать ±0,1 %.

9.1.8 Пример расчета и форма записи погрешности измерения теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом приведены в рекомендуемом приложении В.

9.2 Плотность

За результат измерения плотности природного газа пикнометрическим методом принимают среднее арифметическое значение двух измерений, проведенных в течение смены, расхождение между которыми (с 95 %-ной доверительной вероятностью) не должно превышать 0,004 кг/м3. При получении расхождений более 0,004 кг/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.2.1 Среднее арифметическое

значение плотности (![]() ), кг/м3, вычисляют по формуле

), кг/м3, вычисляют по формуле

где ![]() - сумма двух значений ri, кг/м3;

- сумма двух значений ri, кг/м3;

n = 2 - число определений.

9.2.2 Вычисление результата отдельного измерения плотности газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа (r20), кг/м3, пикнометрическим методом следует выполнять по формуле

где mг - масса пикнометра с газом, г;

mв - масса пикнометра с сухим воздухом, г;

V - вместимость пикнометра, дм3;

1,2047 - плотность сухого воздуха при стандартных условиях (температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа), кг/м3;

K - коэффициент для приведения объема газа (воздуха) при условии опыта (р, t) к стандартным условиям (температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,325 кПа) находят по ГОСТ 17310 (таблица приложения Б) или вычисляют по формуле

где t - температура окружающей среды (около весов) при взвешивании пикнометра с газом (с сухим воздухом), °С;

р - барометрическое давление, кПа;

293 - стандартная температура, К;

![]() (18)

(18)

где m - масса пикнометра с дистиллированной водой, г;

r - плотность дистиллированной воды при температуре опыта, кг/м3, определяется по ГОСТ 17310 (приложение А).

9.2.3 Результаты отдельных определений плотности природного газа вычисляют до 0,0001 кг/м3 и округляют до 0,001 кг/м3.

9.2.4 Оценку погрешности измерения плотности природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.2.5 Доверительные границы погрешности результата измерения плотности природного газа, кг/м3, вычисляют по формуле

где Dн, Dв - нижняя и верхняя границы интервала, кг/м3;

![]() - суммарная абсолютная

погрешность измерения плотности, кг/м3;

- суммарная абсолютная

погрешность измерения плотности, кг/м3;

n - число определений.

Суммарная абсолютная

погрешность измерения ![]() , кг/м3, вычисляется расчетным

путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения,

вспомогательных устройств и материалов по формуле

, кг/м3, вычисляется расчетным

путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения,

вспомогательных устройств и материалов по формуле

![]() (20)

(20)

где ![]() - суммарная относительная погрешность

измерения плотности в i-ом определении, %.

- суммарная относительная погрешность

измерения плотности в i-ом определении, %.

Суммарная относительная погрешность измерения плотности выражается формулой

где ![]() - относительная погрешность измерения

разности массы пикнометра с осушенным газом и осушенным воздухом, %,

- относительная погрешность измерения

разности массы пикнометра с осушенным газом и осушенным воздухом, %,

dV - относительная погрешность измерения вместимости пикнометра, %,

dp, d273+t - дополнительные относительные погрешности измерения плотности за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства измерения, %;

где ![]() - относительная погрешность измерения разности массы пикнометра с

дистиллированной водой и осушенным воздухом, %.

- относительная погрешность измерения разности массы пикнометра с

дистиллированной водой и осушенным воздухом, %.

Для определения составляющей (dV) рассчитывают среднее арифметическое влияющей величины по формуле

![]() (23)

(23)

где ![]() - среднее арифметическое результатов двух

измерений вместимости пикнометра, дм3, допускаемое расхождение между

которыми не должно превышать 0,001 дм3;

- среднее арифметическое результатов двух

измерений вместимости пикнометра, дм3, допускаемое расхождение между

которыми не должно превышать 0,001 дм3;

![]() - сумма двух значений Vi;

- сумма двух значений Vi;

9.2.6 Пример расчета и форма записи погрешности измерения плотности природного газа пикнометрическим методом приведены в приложении Д.

9.3 Влажность

За результат измерения влажности природного газа абсорбционным методом принимают среднее арифметическое значение двух измерений, проведенных в течение смены, расхождение между которыми (с 95 %-ной доверительной вероятностью) не должно превышать 0,3 г/м3. При получении расхождений более 0,3 г/м3 проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких измерений.

9.3.1. Среднее арифметическое

значение абсолютной влажности (![]() ), г/м3, рассчитывают по

формуле

), г/м3, рассчитывают по

формуле

где ![]() - сумма двух значений, г/м3;

- сумма двух значений, г/м3;

9.3.2 Результат отдельного измерения абсолютной влажности природного газа (W) при 20 °С и 101,325 кПа, г/м3, вычисляют по формуле

где m - увеличение массы водопоглотителей, г;

Vt/p - объем испытуемого газа, измеренный аспиратором или газовым счетчиком, дм3;

K - коэффициент для приведения объема испытуемого газа при условии опыта [давлении (рб + рг - рw) и температуре t] к стандартным условиям (температуре Тс = 293 К, давлению 101,325 кПа и влажности, равной нулю) вычисляют по формуле

![]() (26)

(26)

где рб - барометрическое давление, кПа;

рг - давление газа в аспираторе или газовом счетчике, кПа;

pw - давление водяных паров при температуре t, кПа (РД 34.09.114, таблица 6);

t - температура испытуемого газа, °С.

9.3.3 Результаты отдельных определений влажности вычисляют до 0,01 г/м3 и округляют до 0,1 г/м3.

9.3.4 Оценку погрешности измерения влажности природного газа проводят, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерений, вспомогательных устройств и материалов.

9.3.5 Доверительные границы погрешности результата измерения влажности природного газа, г/м3, вычисляют по формуле

где Dн, Dв - нижняя и верхняя границы интервала, г/м3;

Dw - суммарная абсолютная погрешность измерения влажности газа, г/м3;

n = 2 - число определений.

Суммарная абсолютная погрешность измерения (Dw), г/м3, вычисляется расчетным путем, исходя из метрологических характеристик применяемых средств измерения, вспомогательных устройств и материалов по формуле

где ![]() - суммарная относительная погрешность измерения влажности в i-ом определении, %.

- суммарная относительная погрешность измерения влажности в i-ом определении, %.

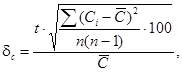

Суммарная относительная погрешность измерения влажности природного газа вычисляется по формуле

где dm - относительная погрешность измерения массы водопоглотителей, %;

![]() - относительная погрешность измерения объема испытуемого газа, %;

- относительная погрешность измерения объема испытуемого газа, %;

![]() ,

, ![]() - дополнительные относительные погрешности измерения

влажности за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и

температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства

измерения, %.

- дополнительные относительные погрешности измерения

влажности за счет отклонения влияющих факторов (соответственно давления и

температуры) от области стандартных значений, приведенных в НД на средства

измерения, %.

Погрешностью рг и pw пренебрегаем.

9.3.6 Пример расчета и форма записи погрешности измерения влажности природного газа абсорбционным методом приведены в приложении Ж.

10 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Обеспечение единства измерений при передаче размера единицы теплоты сгорания калориметрическим методом осуществляют в соответствии с Государственной поверочной схемой по ГОСТ 8.026.

10.1 Поверка калориметров сжигания с бомбой осуществляется по МИ 2096.

10.1.1 Калориметры сжигания с бомбой 1 раз в год проходят обязательную государственную поверку.

10.1.2 Через квартал после государственной поверки и далее ежеквартально до следующей поверки (т.е. минимум 3 раза в год) метрологическая служба предприятия проводит контрольные определения эквивалента.

10.1.3 Нормируемая погрешность энергетического эквивалента не более 0,1 %.

10.1.4 Внеочередные контрольные определения энергетического эквивалента проводят при замене частей бомбы, сосуда, термометров и т.д., при изменении температуры помещения более чем на 5 °С.

10.2 Контроль погрешности измерения теплоты сгорания природного газа газовыми калориметрами осуществляется с помощью поверочной газовой смеси в виде чистого метана, аттестованного по теплоте сгорания, с относительной суммарной погрешностью, не превышающей 0,3 %.

10.3 Контроль погрешности измерения плотности газа осуществляется с помощью проб метана или азота чистотой не менее 99,5 % мол.

Испытания проводят по методике ГОСТ 17310.

Значения показателя погрешности измерений определяют по разности результатов измерений плотности проб метана или азота, полученных по методике ГОСТ 17310, и установленными значениями плотности метана (r20 = 0,6681 кг/м3) или азота (r20 = 1,1649 кг/м3) чистотой не менее 99,5 % мол. При этом показатели погрешности измерений не должны превышать норму погрешности по ГОСТ 17310.

10.4 Для градуировки лабораторных и промышленных (потоковых) гигрометров применяют эталонные динамические генераторы влажного газа типа «Полюс-1» П9Л.000.000.

Автономная калибровка датчика абсолютной влажности осуществляется по значению абсолютной влажности с помощью патронов, содержащих насыщенный раствор соответствующей соли, со справочным значением абсолютной влажности при определенных температуре и давлении.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведенной в приложениях Б, Г, Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А

(справочное)

|

Термин |

Определение |

|

1 |

2 |

|

1 Природный газ |

Газовая смесь, основными компонентами которой являются предельные углеводороды (CnH2n+2), водород, гелий, кислород, азот, диоксид углерода и сероводород |

|

2 Газовая смесь |

Смесь чистых газов, не вступающих друг с другом в химическую реакцию |

|

3 Калориметрическая система |

Некоторая условная область калориметра, основными частями которой являются калориметрический сосуд с находящейся в нем водой, калориметрическая бомба с ее содержимым, а также термометр, мешалка и нагреватель, размещенные в калориметрическом сосуде |

|

4 Изотермический метод |

Метод определения энергии сгорания, при котором температура воды в оболочке калориметра в течение испытания поддерживается постоянной |

|

5 Сравнительный метод |

Метод, при котором проводят градуировку калориметра путем эмпирического определения энергетического эквивалента данного калориметра с помощью эталона (бензойной кислоты), а затем калориметрические испытания по сжиганию эталона и испытуемого газа в аналогичных условиях |

|

6 Стандартные условия сгорания |

Значения температуры и давления, к которым приводят результаты измерений теплоты сгорания газа (Тсг = 298,15 К (25 °С), рсг = 101,325 кПа) |

|

7 Стандартные условия измерения |

Значения температуры и давления, к которым приводят объем сжигаемого газа по ГОСТ 2939 (Тс = 293,15 К (20 °С), рс = 101,325 кПа, влажность равна нулю) |

|

8 Энергетический эквивалент калориметрической системы |

Количество теплоты, необходимое для подъема температуры калориметрической системы на 1 градус при температуре 25 °С |

|

9 Высшая теплота сгорания |

Количество тепла, которое выделяется при полном сгорании в воздухе одного кубическою метра газа при постоянном давлении, отнесенное к объему сухою газа определяемого при стандартных условиях измерения: давлении рс и температуре Тс При этом исходные газы и продукты сгорания имеют одинаковую стандартную температуру сгорания Тсг, а продукты сгорания находятся в газообразном состоянии, за исключением воды, образующейся при сгорании, которая конденсируется в жидкость при температуре Тсг |

|

10 Низшая теплота сгорания |

Количество тепла, которое выделяется при полном сгорании в воздухе одного кубического метра газа при постоянном давлении, отнесенное к объему сухого газа, определяемого при стандартных условиях измерения: давлении рс и температуре Тс. При этом исходные газы и продукты сгорания имеют одинаковую температуру сгорания Тсг, а все продукты сгорания находятся в газообразном состоянии |

|

11 Влажный газ |

Смесь сухого обезвоженного газа и водяного пара, концентрация водяных паров в которой более 0,005 об. % (50 ppm) или 0,04 г/м3 |

|

12 Абсолютная влажность природного газа |

Отношение массы влаги (водяного пара в граммах) к объему влажного вещества (одному кубическому метру влажного газа), г/м3 |

|

13 Относительная влажность природного газа |

Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося во влажном газе, к давлению насыщенного пара при одних и тех же давлении и температуре, % |

|

14 Точка росы |

Температура, при которой водяной пар во влажном газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным, °С |

|

15 Сухой природный газ |

Газ, концентрация водяных паров в котором не превышает 0,005 об. % (50 ppm) или 0,04 г/м3 |

|

16 Бомбовый калориметр |

Средство измерения теплоты сгорания газообразных топлив при постоянном объеме |

|

17 Газовый калориметр непрерывного действия |

Средство измерения теплоты сгорания природного газа при постоянном давлении и проточном режиме |

|

18 Гигрометр |

Средство измерения концентрации водяных паров в природном газе, выраженной в г/м3, об. % или точкой росы |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Б.1 Поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой (Dh) в делениях шкалы термометра или в вольтах вычисляют по формуле (4) настоящего документа

![]()

![]()

![]()

Б.2 Коэффициент для приведения объема газа при условии опыта (р, tг) к сухому состоянию и стандартным условиям измерения (температуре Tc = 293 К (20 °С), давлению рс = 101,325 кПа) вычисляют по формуле (7) настоящего документа

![]()

Б.3 Теплоту сгорания газа в

бомбе (![]() ),

кДж/м3, вычисляют по формуле (2)

настоящего документа

),

кДж/м3, вычисляют по формуле (2)

настоящего документа

![]()

Б.4 Массовую концентрацию азотной кислоты в смыве бомбы Х1, г/м3, рассчитывают по формуле (2) ГОСТа 10062

![]()

Б.5 Массовую концентрацию серной кислоты в смыве бомбы Х2, г/м3, вычисляют по формуле (3) ГОСТа 10062

![]()

Б.6 Поправку на теплоту образования и растворения азотной и серной кислот åq, кДж/м3, вычисляют по формуле (4) ГОСТа 10062

åq = 0,950×X1 + 3,086×X2 =

Б.7 Высшую объемную теплоту

сгорания сухого природного газа ![]() , кДж/м3, вычисляют по формуле

(8) ГОСТа

10062

, кДж/м3, вычисляют по формуле

(8) ГОСТа

10062

![]()

Б.8 Низшую объемную теплоту

сгорания ![]() сухого

газа, кДж/м3, вычисляют:

сухого

газа, кДж/м3, вычисляют:

Б.8.1 Для природного газа по формуле (10) ГОСТа 10062

![]()

Б.8.2 Для попутного газа по формуле (11) ГОСТа 10062

![]()

Б.9 Парциальное давление водяных паров в газе при 20 °С и 101,325 кПа вычисляют по формуле

pп = 135,33×W =

____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф. И. О.)

Дата измерений «___»___________200 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

Сжигаемое топливо - природный газ

|

Энергетический эквивалент С, кДж/°С.......................................................... 13,965 |

|

Цена деления шкалы термометра Z, °С/деление............................................ 1,001 |

|

Начальная температура главного периода t0, делений.................................. 2,017 |

|

Поправка на калибр

термометра |

|

Конечная температура главного периода tn, делений................................... 2,796 |

|

Поправка на калибр

термометра |

|

Поправка к показаниям термометра, учитывающая теплообмен калориметра с окружающей средой, Dh, делений................................................................................................................... 0,0083 |

|

Удельная теплота сгорания запальной проволоки q, кДж/кг....................... 3140 |

|

Масса проволоки, взятая для запала, m, кг …………………………………0,0094×10-3 |

|

Масса бомбы с водой mб, кг............................................................................. 2,90 |

|

Масса бомбы с воздухом mв, кг....................................................................... 2,57 |

|

Температура воды в бомбе tб, °С...................................................................... 25 |

|

Коэффициент Кt для перевода массы воды в объем при tб........................... 1,0041 |

|

Вместимость калориметрической бомбы Vб, м3............................................. 0,331×10-3 |

|

Барометрическое давление р, кПа................................................................... 101,55 |

|

Давление насыщенных паров воды pt, кПа, при температуре tг.................. 2,91 |

|

Температура газа в момент окончания наполнения бомбы tг, °С................ 23,6 |

|

Предел допустимой погрешности энергетического эквивалента dc, %...... ±0,1 |

|

Погрешность отсчета по

метастатическому термометру |

|

Допустимая погрешность взвешивания на весах ВЛР-10, кг...................... ±0,1×10-3 |

|

Предел допустимой погрешности лабораторного термометра, °С.............. 0,1 |

|

Погрешность измерения давления, кПа......................................................... ±0,013 |

В.1 Абсолютная погрешность исправленного подъема температуры

![]()

Погрешностями Z, ![]() ,

, ![]() , Dh

пренебрегаем.

, Dh

пренебрегаем.

Относительная погрешность исправленного подъема температуры

![]()

Принимаем погрешность Dqm = 0.

В.2 Абсолютная погрешность вместимости калориметрической бомбы

![]()

Принимаем погрешность ![]()

Относительная погрешность вместимости калориметрической бомбы

![]()

В.3 Относительная погрешность давления сухого газа (p - pt)

![]()

Принимаем погрешность ![]()

В.4 Относительная погрешность (273 + t)

![]()

В.5 Относительная погрешность

![]()

![]()

Абсолютная погрешность ![]()

![]()

В.6 Теплота сгорания сухого природного газа, вычисленная по формуле (2) настоящего документа, равна

![]()

Аналогично проводится второе

определение ![]() ,

которое равно 34249 кДж/м3 (исходные данные для его расчета не

приводятся).

,

которое равно 34249 кДж/м3 (исходные данные для его расчета не

приводятся).

В.7 Среднее арифметическое результатов измерений теплоты сгорания по результатам двух определений вычисляется по формуле (1) настоящего документа

![]()

В.8 Границы доверительного интервала измерения теплоты сгорания вычисляются по формуле (8) настоящего документа

![]()

Значение измеряемой теплоты сгорания находится в интервале от 34282 до 34136 кДж/м3 или от 8188 до 8154 ккал/м3.

______________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф. И. О.)

Дата измерений «___» __________200__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Г

(справочное)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОТНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

|

Исходные данные |

1-е измерение |

2-е измерение |

3-е измерение |

|

1 Характеристика анализируемого топлива |

|||

|

2 Вместимость пикнометров V, дм3 |

|||

|

3 Масса пикнометра с газом mг, г |

|||

|

4 Масса пикнометра с сухим воздухом mв, г |

|||

|

5 Барометрическое давление р, кПа |

|||

|

6 Температура окружающей среды (около весов) t, °C |

Г.1 Коэффициент для приведения объема газа при условии опыта (р, t) к стандартным условиям (температуре T = 293 К (20 °С) и давлению р = 101,325 кПа) вычисляют по формуле (17) настоящего документа

![]()

Г.2 Плотность газа (r20) при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле (16) настоящего документа

![]()

Г.3 Среднее арифметическое

значение плотности (![]() ) в килограммах на кубический метр

вычисляют по формуле (15)

настоящего документа

) в килограммах на кубический метр

вычисляют по формуле (15)

настоящего документа

____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерение (Ф. И. О.)

Дата измерений «___» ________200__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

Сжигаемое топливо - природный газ

|

Масса пикнометра с газом mг, г………………………… |

93,7230 |

|

Масса пикнометра с сухим воздухом mв, г…………….. |

93,7905 |

|

Барометрическое давление р, кПа……………………… |

99,470 |

|

Температура окружающей среды (около весов) t, °С…. |

21,8 |

|

Масса пикнометра с дистиллированной водой m, г…… |

293,3605 |

|

Плотность дистиллированной воды r, кг/м3, при температуре t, °C, и давлении 101,325 кПа………. |

997,816 |

|

Допускаемая погрешность взвешивания на технических весах ВЛР-1 кг D, г……………………. |

±0,01 |

|

Допускаемая погрешность взвешивания на аналитических весах ВЛР-200 г D, г………………… |

±0,00015 |

|

Предел допускаемой погрешности лабораторного ртутного термометра от 0 °С до 50 °С, °С………………… |

±0,1 |

|

Погрешность измерения давления, кПа………………… |

±0,013 |

Д.1 Абсолютная погрешность разности массы пикнометра с осушенным газом и осушенным воздухом

![]()

Относительная погрешность разности массы пикнометра с осушенным газом и воздухом

![]()

Д.2 Относительная погрешность р

![]()

Д.3 Относительная погрешность (273 + t)

![]()

Д.4 Абсолютная погрешность разности массы пикнометра с дистиллированной водой и осушенным воздухом

![]()

Относительная погрешность разности массы пикнометра с дистиллированной водой и осушенным воздухом

![]()

Относительная погрешность вместимости пикнометра по формуле (22) настоящего документа

![]()

Д.5 Относительная погрешность плотности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (21) настоящего документа

![]()

Абсолютная погрешность плотности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (20) настоящего документа

![]()

Д.6 Плотность природного газа, вычисленная по формуле (16) настоящего документа равна

r20 = 0,860 кг/м3.

Аналогично проводится второе определение r20 которое равно 0,862 кг/м3 (исходные данные для ее расчета не приводятся).

Д.7 Среднее арифметическое значение результатов измерений плотности по результатам двух определений вычисляют по формуле (15) настоящего документа

![]()

Д.8 Доверительные границы погрешности и измерения плотности вычисляют по формуле (19) настоящего документа

![]()

Значение измеряемой плотности находится в интервале от 0,859 кг/м до 0,863 кг/м3.

______________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф. И. О.)

Дата измерений « «___________200___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Е

(справочное)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

|

Исходные данные |

1-е измерение |

2-е измерение |

3-е измерение |

|

1 Объем испытуемого газа Vt/p, дм3 |

|||

|

2 Барометрическое давление рб, кПа |

|||

|

3 Давление газа в аспираторе или газовом счетчике рг, кПа |

|||

|

4 Температура испытуемого газа t, °C |

|||

|

5 Увеличение массы водопоглотителей m, г |

|||

|

6 Давление водяных паров pw, кПа, при температуре t (по РД 34.09.114 (таблица 6)) |

|||

|

7 Увеличение массы основной U-образной трубки, предназначенной для поглощения влаги m1, г |

|||

|

8 Увеличение массы контрольных U-образных трубок, предназначенных для поглощения влаги, m2, г |

Е.1 Коэффициент для приведения объема испытуемого газа при условии опыта (давлении (рб + рг - pw) и температуре t) к стандартным условиям (температуре Тс = 293 К (20 °С) и давлении р = 101,325 кПа) рассчитывают по формуле (25) настоящего документа

![]()

Е.2 Абсолютную влажность природного газа W при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа, г/м3, рассчитывают по формуле (25) настоящего документа

![]()

Е.3 Среднее арифметическое значение результатов двух (трех) измерений абсолютной влажности рассчитывают по формуле (24) настоящего документа

_____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф. И. О.)

Дата измерений «__» ___________200 _ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Исходные данные:

|

Увеличение массы водопоглотителей m, г....................................................... 0,0201 |

|

Объем испытуемого газа, замеренный аспиратором, Vt/p, дм3........................ 9,01 |

|

Барометрическое давление рб, кПа.................................................................... 99,992 |

|

Давление газа в аспираторе рг, кПа................................................................... 0,000 |

|

Давление водяных паров pw, кПа, при температуре t...................................... 2,253 |

|

Температура испытуемого газа t, °C.................................................................. 24,0 |

|

Допустимая погрешность взвешивания на аналитических весах D, г.......... ±0,0002 |

|

Цена деления пяти делений миллиметровой линейки градуированного аспиратора D, дм3.................................................. ±0,17 |

|

Погрешность |

|

Погрешность измерения давления, кПа............................................................ ±0,013 |

|

Предел допустимой погрешности лабораторного термометра, °С................ ±0,1 |

Ж.1 Абсолютная погрешность увеличения массы двух водопоглотителей

![]()

Относительная погрешность увеличения массы двух водопоглотителей

![]()

Ж.2 Относительная погрешность измерения объема испытуемого газа, проводимого градуированным аспиратором

![]()

Ж.3 Относительная погрешность (рб + рг - рw)

![]()

Ж.4 Относительная погрешность (273 + t)

![]()

Ж.5 Относительная погрешность измерения влажности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (29) настоящего документа

![]()

Абсолютная погрешность измерения влажности природного газа при температуре 20 °С и давлении 101,325 кПа по формуле (28) настоящего документа

![]()

Ж.6 Влажность природного газа вычисляют по формуле (25) настоящего документа

W = 2,3 г/м3.

Аналогично проводится второе определение W, которое равно 2,4 г/м3 (исходные данные для ее расчета не приводятся).

Ж.7 Среднее арифметическое результатов измерений влажности по результатам двух определений рассчитывают по формуле (24) настоящего документа

![]()

Ж.8 Доверительные границы погрешности измерения влажности вычисляют по формуле (27) настоящего документа

![]()

Значение измеряемой влажности находится в интервале от 2,31 г/м3 до 2,39 г/м3.

_____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего измерения (Ф. И. О.)

Дата измерений «__» __________200__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В РД 153-34.1-11.320-00

(1)

(1) (11)

(11) (15)

(15) (24)

(24)