ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

|

Система стандартов безопасности труда СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Методы аэродинамических испытаний Occupational safety standards system. Ventilation systems. Aerodinamical tests methods |

ГОСТ 12.3.018-79 |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен

с 01.01. 1981 г.

до 01.01. 1986 г.

Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления.

1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров Dh, м за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3: 1 в направлении движения воздуха.

Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле

![]()

где F, м2 и П, м, соответственно, площадь и периметр сечения.

1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала.

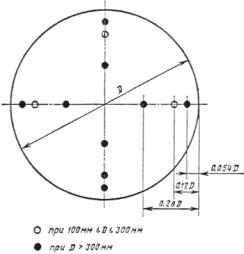

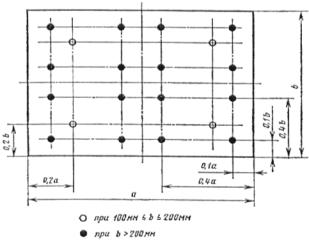

1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт. 1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать ±10 %. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех.

Координаты точек измерения давлений

и скоростей в воздуховодах

цилиндрического сечения

Координаты точек измерения давлений и скоростей

в воздуховодах прямоугольного сечения

1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для аэродинамических испытаний. вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:

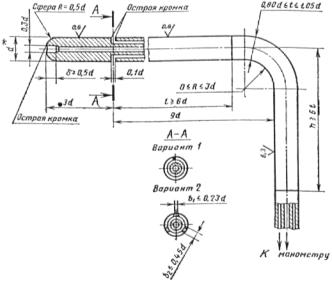

а) комбинированный приемник давления -для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3);

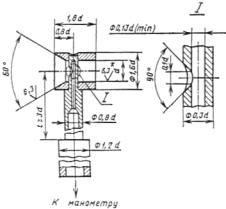

б) приемник полного давления - для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4);

в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 11161-71, ГОСТ 18140-77 и тягомеры по ГОСТ 2648-78 - для регистрации перепадов давлений;

г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры -для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;

д) барометры класса точности не ниже 1,0 - для измерения давления в окружающей среде;

е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары -для измерения температуры воздуха;

ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 6353-52 и психрометрические термометры по ГОСТ 15055-69 -для измерения влажности воздуха.

Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры.

Основные размеры приемной части комбинированного

приемника давления

_____________

* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт. 3

2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации.

2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений.

Основные размеры приемной части приемника

полного давления

* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт. 4

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены.

3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образом, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов.

3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата.

4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют:

барометрическое давление окружающей воздушной среды Ва, кПа (кгс/м2);

температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, t и fj, °С;

температуру воздуха в рабочей зоне помещения ta, °С;

динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения рdi, кПа (кгс/м2);

статическое давление воздуха в точке мерного сечения рsi, кПа (кгс/м2);

полное давление воздуха в точке мерного сечения рi, кПа (кгс/м2);

время перемещения анемометра по площади мерного сечения t, с;

число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время t обвода сечения п.

Примечания:

1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке.

2. Значение полного (р, кПа, кгс/м2) и статического (рs, кПа, кгс/м2) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае р и рs - отрицательны.

4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8Dh допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения полного давления комбинированным приемником давления.

4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют:

относительную влажность перемещаемого воздуха j, %;

плотность перемещаемого воздуха р, кг/м3 (кгс·с2/м4);

скорости движения воздуха v, м/с;

расход воздуха L, м3/с;

потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах Dр, кПа (кгс/м2);

коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемента z.

5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора.

5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле

![]()

где р' - статическое или полное давление потока, измеренное комбинированным приемником давления или приемником полного давления в одной из точек мерного сечения;

Kj - коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого воздуха. Значение Kj определяется по табл. 1.

Зависимость коэффициента Kj от температуры и влажности перемещаемого воздуха

Таблица 1

|

t, °C |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

|||||

|

j, % |

50 |

100 |

50 |

100 |

50 |

100 |

50 |

100 |

50 |

100 |

|

Kj |

0,998 |

1,003 |

1,000 |

1,005 |

1,004 |

1,012 |

1,010 |

1,025 |

1,020 |

1,040 |

5.4. Динамическое давление рd кПа (кгс/м2) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в z точках (черт. 1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлении рdi по формуле

5.5. Скорость движения воздуха vi, м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления рdi определяют согласно формуле

5.6. Среднюю скорость движения воздуха vm, м/с в мерном сечении по измерениям динамического давления в z точках (по черт. 1 или 2) определяют по формуле

5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора n и графику индивидуальной тарировки прибора v (n); при этом среднюю скорость движения воздуха vm определяют по формуле

5.8. Объемный расход L, м3/с воздуха определяют по формуле

![]()

5.9. Статическое давление рs потока в мерном сечении определяют по следующим формулам:

а)  при измерениях полных и динамических

давлений;

при измерениях полных и динамических

давлений;

б)  при измерениях статических давлений;

при измерениях статических давлений;

в)  при измерениях скоростей потока и полных

давлений.

при измерениях скоростей потока и полных

давлений.

5.10. Полное давление р потока в мерном сечении рассчитывают по формулам

или

или

5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле

![]()

где р1 и р2 - полные давления, определенные по п. 5.10, в мерных сечениях 1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в элемент и на выходе из него.

5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле

![]()

5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле

![]()

5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле

![]()

где рd - динамическое давление (по п. 5.4) в мерном сечении выбранном в качестве характерного.

5.15. Динамическое давление рdv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле

где Fv - площадь выходного отверстия вентилятора.

5.16. Статическое давление рsv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле

![]()

где рs1 и рs2 - соответственно статические давления в мерных сечениях 1 и 2 перед и за вентилятором, определенные по п. 5.9;

рd1 — динамическое давление в мерном сечении 1, на входе в вентилятор, определенное по п. 5.4.

5.17. Полное давление вентилятора рv кПа (кгс/м2) равно суммарным потерям Dрå сети и определяется по формуле

![]()

Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного yv, статического ys и динамического jdv давлений, а также коэффициент расхода воздуха jv) определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-74.

5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в рекомендуемом приложении 1.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75.

6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ

Из уравнений пп. 4.3—4.8 следует:

При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:

![]()

где sL - среднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний;

dj - предельная, относительная погрешность определения расхода воздуха, связанная с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении; величины dj даны в табл. 1 настоящего приложения.

Величина sL представляется в виде:

![]()

где sD - среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения, зависящая от гидравлического диаметра воздуховода; при 100 мм £ Dh 300 мм величина sD = ± 3 %, при Dh > 300 мм sD = ± 2 %;

sp, sB, st - среднеквадратичные погрешности измерений, соответственно, динамического давления Рd потока, барометрического давления Ba, температуры t потока, величины sp, sB, st даны в табл. 2 настоящего приложения.

Пользуясь табл. 1 и 2 и приведенными формулами вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха.

Таблица 1

Предельная относительная погрешность dj, вызванная неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении

|

Форма мерного |

Число точек |

d, %, при расстоянии от места возмущения потока до мерного сечения в гидравлических диаметрах Dh |

||||

|

сечения |

измерений |

1 |

2 |

3 |

5 |

> 5 |

|

Круг |

4 |

20 |

16 |

12 |

6 |

3 |

|

|

8 |

16 |

12 |

10 |

5 |

2 |

|

|

12 |

12 |

8 |

6 |

3 |

2 |

|

Прямо- |

4 |

24 |

20 |

15 |

8 |

4 |

|

угольник |

16 |

12 |

8 |

6 |

3 |

2 |

Среднеквадратичные погрешности sp, sB, st показаний приборов

|

Показание прибора в долях |

sp, sB, st, %, для приборов класса точности |

|

|

длины шкалы |

10 |

0,5 |

|

1,00 |

±0,5 |

±0,25 |

|

0,75 |

±0,7 |

±0,24 |

|

0,50 |

±1,0 |

±0,5 |

|

0,25 |

±2,0 |

±1,0 |

|

0,10 |

±5,0 |

±2,5 |

|

0,05 |

±10,0 |

±5,0 |

Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т. е. sD = ± 3 %). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т. е. по табл. 1 dj = + 10 %). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) - 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т. е. по табл. 2, sp = sB = st = ± 1,0 %. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:

Содержание

|

1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ.. 1 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ... 3 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.. 3 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.. 5

|